Аборигены Дальнего Востока в советское время. Наша семья в 80-е годы. Часть 3

ДОМИК В ЗАРОСЛЯХ ШИПОВНИКА

В середине 80-х моя жизнь била ключом. Работала старшим бухгалтером на правах главного, заочно поступила на исторический факультет южно-сахалинского пединститута, подрастал долгожданный сынишка Женя. Но вдруг почувствовала резкое ухудшение здоровья. Большой неожиданностью стало для меня присвоение сразу же нетрудоспособной группы инвалидности. Пришлось увольняться.

Летом 1985 года мы с мамой, которая ушла на пенсию, чтобы присматривать за внуками, переехали в Ныйво на рыбалку и заготовку юколы.

На первое время нас приютили у себя местные бабушки, а мой муж Боря стал строить летнее жилище.

Место подобрали очень красивое, перед густыми зарослями морского шиповника. Стройматериала хватало – рядом находилось списанное (почти новое!) здание колхозного общежития. Поодаль, в полуразрушенном строении, где в 20-х годах располагалась японская радиостанция, мы обнаружили толстые, хорошо сохранившиеся половые доски.

Борис делал разметки для будущего домика, указывал мне, где надо рыть ямы под опорные столбы. Я беспрекословно подчинялась, но постоянно увеличивала расстояние от указанного, уж очень хотелось, чтобы будка была большой, высокой, светлой.

Приходил Боря – орал, размахивал руками и потом ломал голову, не зная, что делать. Ведь он подгонял жилище под имеющийся материал. А с таким помощником-командиром, как его жена, надо было постоянно выкручиваться: наращивать доски, брус, половую рейку и бревна.

Будку построили в рекордный срок – недели за три. Борис, мама и я трудились с огромным энтузиазмом: разбирали с помощью гвоздодёров и топоров списанное общежитие, переносили стройматериал на себе на площадку, сортировали, удаляли ржавые гвозди и скобы, а пригодные для дальнейшей эксплуатации – выпрямляли. Работы хватало. И что интересно, спина почти перестала беспокоить. Давно заметила, когда берешься за работу по душе, организм перестает капризничать и усердно помогает.

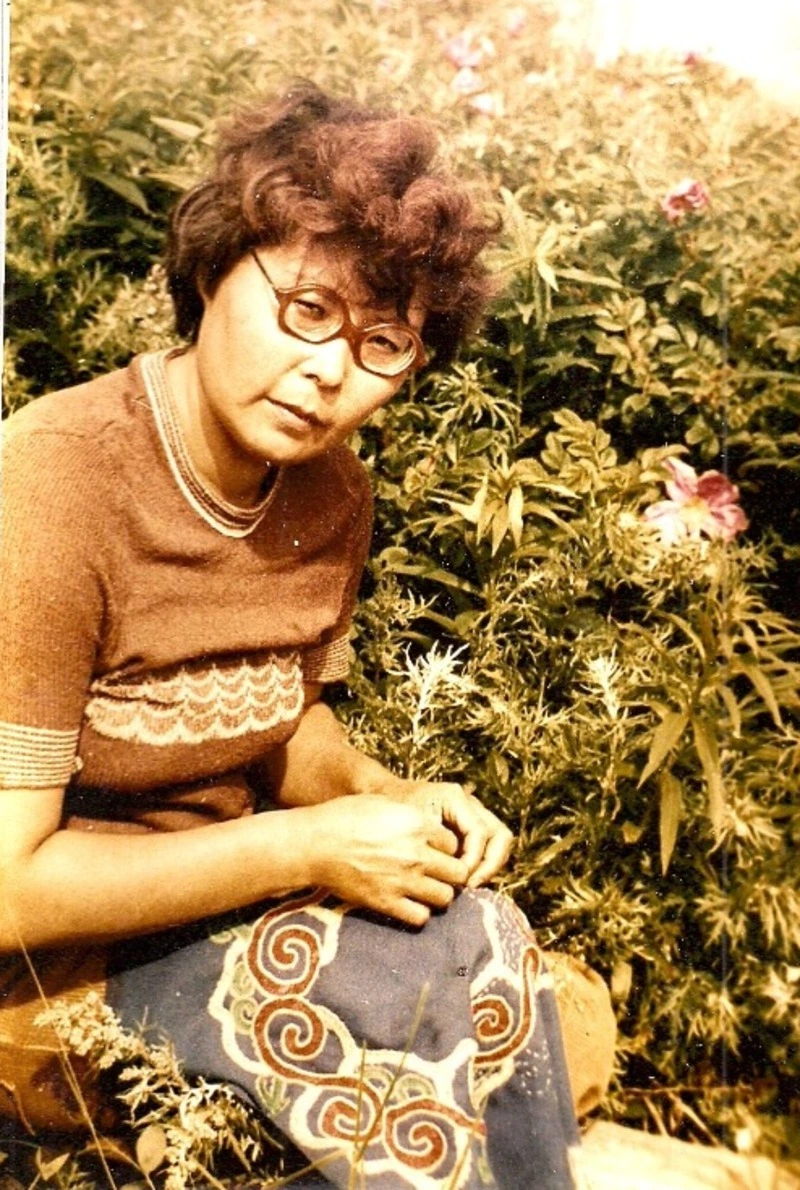

Моя мама на северной оконечности косы, где во времена деятельности леспромхоза находились домики для обслуживания членов иностранных лесосплавных суден, нашла белоснежную трубу и несколько километров тащила на своих плечах (а ведь она, бедная, была у нас «метр с кепкой», а обувь носила 32-33 размера).

Мы торжественно водрузили мамину находку на печку, затопили её в первый раз, с гордостью поздравили друг друга. И тут наша красавица ка-а-ак взорвалась! От звука мы чуть не оглохли. Труба-то была из асбеста!

Но будка получилась на славу – самая большая, самая светлая на побережье, как я и хотела.

В КОМПАНИИ СТАРЫХ И МАЛЫХ

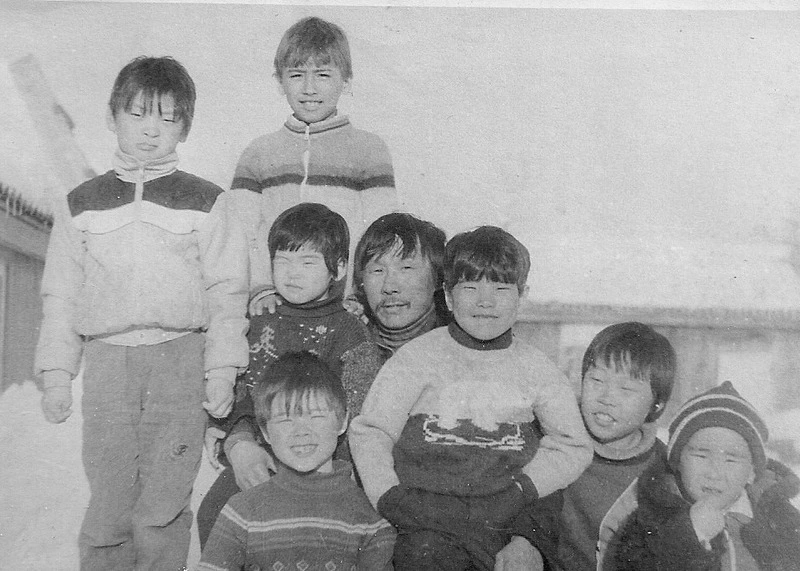

В нашем домике всегда было полно детишек. Своих ребят на лето в Ныйво привозили мои сёстры и братья, друзья нашей большой семьи.

Как-то приехали в Ныйво представители рыбоохраны и, как сейчас говорят, чиновники из администрации – проверять, как проходит летняя путина на заливе. А у нас перед жилищем бегает с десяток ребятишек самого разного возраста.

Комиссия спрашивает: «Чьи?». «Мои», – отвечаю гордо. Члены комиссии рты поразевали – мало того, что детей целая толпа, так еще и все разные: жгучие брюнеты, рыжие с веснушками и даже блондины.

Наши дети с самых ранних лет знали, что такое рыбалка. Однажды смотрю, по берегу идет мой трехлетний сын, плачет, но тащит огромную кетину. Подошла, спрашиваю: «Чего плачешь?». «Усталь», – отвечает, всхлипывая.

Еще бы, в таком возрасте протащить с километр четырехкилограммовую рыбину. Потом рыбаки со смехом рассказывали: «Вытащили закидник с уловом на берег. Подбегает твой сын, хватает самую большую рыбу и тащит домой. Принес?». Ну, конечно, принес!

Работы всегда хватало. Мы с мамой рыбачили, заготавливали юколу на зиму, а ещё посадили картошку (в песке она вырастала очень вкусная, рассыпчатая, хоть и мелкая) и держали двух поросят.

Однажды поздней осенью, когда почти все обитатели косы уехали в Ноглики, начался сильный шторм. А я одна с огородом, поросятами, щенками. Хорошо помню, какой тревожной была эта ночь. Постоянно выходила и проверяла, близко ли подступила вода к нашему хозяйству.

А она все прибывала и прибывала. Я уже представляла, как придется эвакуировать живность на лодку. А что делать дальше?..

К счастью, к утру погода успокоилась, и я вздохнула с облегчением.

Еще помню, как однажды ночью мы с мамой спасали юколу от дождя. Ведь нельзя допускать попадания воды на подсушенную рыбу – испортится! Темень кромешная, гром и молния, шквалистый ветер, дождь хлещет, а мы бегаем с тяжеленными шестами – перетаскиваем юколу под навес.

СТАРШИЕ ПО БЕРЕГУ

В 1986 году маму назначили старшей по Ныйво. Она должна была вовремя получать лицензию на лососевую рыбалку по списку на всех ныйвенцев. А заодно приглядывала, чтобы на берегу был порядок.

В 1987-м я стала старшей по берегу. Крайне редко, но бывало, что в Ныйво приезжали отдыхающие, напивались и начинали дебоширить. Тогда мне нужно было выходить и урезонивать буянов. Если обстановка обострялась, на помощь поспевали местные старушки.

Но чаще приходилось защищать стариков от особо рьяных рыбинспекторов. Регулярно слу-чались конфликты из-за разнорыбицы, которую представителям коренных малочисленных народов Севера Сахалина можно ловить круглогодично и без ограничений.

Я несколько раз приезжала в Ноглики в рыбоохрану, пытаясь разобраться, на каком основании сотрудники позволяют себе изымать и даже резать снасти на бычка и камбалу. Тем не менее, борьба ныйвенских бабушек с охотниками на браконьеров продолжается и по сей день.

А вообще жизнь на косе была мирной. Мы добрососедствовали с рыбаками колхоза «Восток».

Сторожем в стане работал дядя Саша Якушкин, муж бабы Ани, айнки. Уже пожилой мужчина, он ходил, опираясь на палку. Почти каждую неделю он, прихрамывая, навещал нас и приносил детям свежие помидоры, огурцы и сладости – коллективное питание у рыбаков было очень хорошее, они всегда могли угостить местную ребятню.

Помню, как здоровались со всеми бабушками проезжающие мимо на моторных лодках рыбаки – высоко подняв руку. Особенно четко врезался в память этот жест в исполнении дяди Бори Ким Чуль Гина – зятя писателя Владимира Санги, отца Кима Лиманзо.

В советские годы в нашем рыболовецком колхозе работали несколько корейцев, которые женились на нивхских женщинах. Хорошо была знакома с некоторыми из них.

Ким Чуль Гин, Ким Ен Дя, Дон До Гон – все достойные мужчины, известные труженики. Они с большим уважением относились к коренным жителям Сахалина и переняли наши обычаи и образ жизни в целом. В то же время они не забывали историческую родину. Создав свою национальную ячейку в колхозе, корейцы получали и читали книги на родном языке, между собой общались по-своему.

Ныйвенские бабушки были очень дружны между собой. Часто по вечерам или в штормовую погоду мы собирались в нашей будке. В то время познакомилась с замечательной книгой Е.А. Крейновича «Нивхгу», которая произвела на меня большое впечатление.

По вечерам стала читать эту книгу бабушкам. Каждая глава увлеченно обсуждалась слушательницами. А когда дошли до главы с описанием растений, которые использовались нивхами, бабушки стали приносить мне травы, цветы, веточки, лишайники… Они объясняли значения этих растений в жизни нивхов, их названия на родном языке. С этого и началось главное увлечение в моей жизни.

...В этом году горбуша шла хорошо. Подруга Рая с гордостью рассказала по телефону, что в Ныйво заготовкой юколы заняты не только бабушки, но и молодые женщины и даже девочки, наши внучки. На косе по-прежнему с удовольствием проводят летние каникулы дети.

Звонок подруги меня очень порадовал: значит, «традиционный образ жизни» сегодня – не пустые слова. Есть надежда, что наше древнее стойбище будет жить.

Автор: Ирина ОНЕНКО